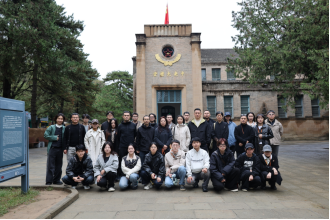

为深入学习贯彻党中央关于新时代党的建设总要求,巩固拓展主题教育成果,版画系党总支紧密结合专业特色与发展实际,10月12日-13日组织师生赴延安开展“寻根延安红韵,刻绘专业新篇”主题党日活动,旨在通过重温延安革命精神,引导全体党员深刻领会党的光荣传统与红色基因,进一步提升党性修养、筑牢信仰之基。同时,以承办“第二届延安木刻双年展”为契机,推动党建工作与专业教学、创作实践深度融合,探索“党建+专业”双促共进的新路径,彰显党组织在学科建设、人才培养与社会服务中的战斗堡垒作用,实现党建引领助力版画系事业高质量发展。版画系师生党员30余人参加活动。

10月12日,版画系党总支先后参观了延安革命纪念馆、杨家岭革命旧址及枣园革命遗址,通过实地探访革命圣地,开启了一场跨越时空的“红色对话”。

第一站:延安革命纪念馆——触摸历史的“活教材”

延安革命纪念馆前,伟大领袖毛泽东雕像矗立在广场中央。作为全国唯一全面展示延安革命历史的大型综合性博物馆,馆内“延安精神永放光芒”主题展览以“红军长征到陕北”“延安时期的党中央”“延安精神”为主线,通过1.2万件文物、3万张照片及大量文献资料,系统展现了党中央在延安13年的光辉历程。师生们驻足于“毛泽东同志用过的毛笔”“朱德同志的旧军装”“边区军民纺线用的纺车”等文物前,仔细聆听讲解员讲述“小米加步枪”的奋斗故事。大家纷纷表示:“这些文物不是冰冷的,它们是革命先辈用生命书写的‘活历史’,让我们真正读懂了‘自力更生、艰苦奋斗’的延安精神。”

第二站:杨家岭革命旧址——走进“中共七大”的历史现场

师生党员们来到中共中央办公厅旧址。这栋石砌建筑曾是党中央的“心脏”,毛泽东、周恩来等老一辈革命家常在此召开会议、研究工作。屋内保留着当年的布置:褪色的木桌、斑驳的椅子、一盏煤油灯,墙上“为人民服务”的标语依然醒目。大家齐唱《东方红》,嘹亮的歌声回荡在杨家岭上空,表达对革命先辈的敬仰。

杨家岭大礼堂见证了1945年中共七大的召开——会议确立毛泽东思想为党的指导思想,为夺取抗战胜利和新中国成立奠定了基础。师生们坐在当年代表们的长椅上,凝视主席台上的“中共七大”会标,聆听“毛泽东同志作《论联合政府》报告”的历史细节。“七大是党在民主革命时期的‘里程碑’,”这种‘理论联系实际、密切联系群众’的作风,是我们新时代艺术创作的‘精神坐标’。”

第三站:枣园革命遗址——感受“鱼水深情”的温度

走进毛泽东同志的土窑洞,里面陈设简单:一张土炕、一张书桌、一把椅子,书桌上放着《毛泽东选集》初稿和半支铅笔。讲解员说:“毛泽东同志在枣园居住期间,撰写了《实践论》《矛盾论》等经典著作,这些理论是党和人民的宝贵财富。”师生们触摸着土炕的墙垣,感受着革命先辈“一箪食、一瓢饮”的艰苦,更体会到“心中有人民”的初心。

10月13日,版画系党总支参观了延安鲁迅艺术文学院旧址,并且集体参加了“第二届延安木刻版画双年展”开幕式,开启了党建与专业的“现场对话”。

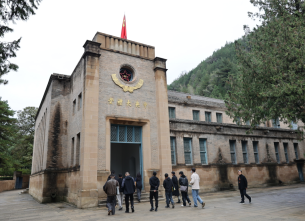

刘益春副主任向师生党员们介绍了延安鲁迅艺术文学院旧址的历史和与西安美术学院的历史渊源,并深刻阐述了版画在延安时期革命文艺的创作背景与精神内核,深刻体悟了“艺术为人民”的鲁艺传统与初心使命。

师生们系统参观了主要展厅。通过对大量历史文献与经典木刻版画的观摩,大家深入了解了位于桥儿沟的鲁艺旧址,是中国现代艺术教育的重要发源地。随着讲解员的移步易景,在庄重而简朴的校园内,版画系师生党员依次参观了中央大礼堂、各系旧址及革命文艺家故居。透过大量珍贵的文物、历史照片和文献资料,那段在民族存亡关头,艺术工作者以笔为戈、以刻刀为枪,积极投身抗日救亡宣传的烽火岁月生动地呈现在大家面前。

学术观摩随后,师生党员集体参加了“第二届延安木刻版画双年展”开幕式。本次观展聚焦于专业提升与教学转化,师生们积极与参展艺术家交流前沿创作理念,重点关注新技术、新语言的运用,系统收集了一批可用于未来教学创新的视觉素材与典型案例。

此次活动立足“寻根延安红韵,刻绘专业新篇”的主题,通过重温延安革命精神,引导全体党员深刻领会了党的光荣传统与红色基因,进一步提升了党性修养、筑牢信仰之基。同时,版画系以“第二届延安木刻双年展”为契机,切实发挥党组织在学科建设、人才培养与社会服务中的战斗堡垒作用,为版画系事业高质量发展注入红色动力。